Cinema Corso

Vicenza, Italia

Il progetto si configura come esito di un’indagine stratificata, in cui la lettura del contesto storico, dell’impianto morfologico dell’edificio e della sua articolazione interna, delle tecniche costruttive e dello stato conservativo si traduce in una mappa critica di valori e fragilità. Proprio in tale dialettica – tra vulnerabilità e potenzialità – si colloca il nucleo generativo della proposta progettuale, che assume il processo di riqualificazione non come mero adeguamento funzionale, ma come atto di interpretazione e rifondazione culturale.

L’approccio metodologico si distanzia da una riduzione utilitaristica dell’architettura, per includere con consapevolezza le sue valenze immateriali: quelle psichiche, percettive e simboliche. Lo spazio costruito è inteso non come semplice contenitore di funzioni, bensì come dispositivo relazionale che orienta comportamenti, costruisce identità e sedimenta memoria. La città e i suoi manufatti, non si esauriscono nella fisicità dei materiali che li compongono, ma si costituiscono come palinsesti viventi, definiti dalla continua interazione tra luoghi e comunità. Luoghi identitari, relazionali, storici.

L’elaborazione progettuale si propone dunque di delineare uno scenario rinnovato di qualità architettonica. Scenario che, lungi dall’essere una mera proiezione estetico-formale, si configura come strumento operativo e strategico: capace di guidare l’attuazione e la gestione dell’intervento, di esplorare traiettorie innovative e di rispondere con efficacia alle esigenze sociali emergenti. L’orizzonte della riqualificazione è qui inteso come processo sostenibile, in cui le tre dimensioni della sostenibilità – ambientale, economica e sociale – non si giustappongono, ma si intrecciano in una rete di reciproco rafforzamento, dando forma a un progetto che è al tempo stesso cura del luogo, risorsa per la collettività e investimento sul futuro.

Il percorso progettuale ha assunto quale principio fondativo il rispetto dei caratteri strutturali del contesto e la ricerca di una consonanza profonda con le peculiarità morfologiche del luogo. L’esistente, nella sua dimensione fisica e materica, è stato considerato non come semplice dato di partenza, bensì come condizione oggettiva e imprescindibile del processo progettuale, elemento di confronto critico e risorsa generativa.

Dal punto di vista morfologico e compositivo, il linguaggio proposto per il ridisegno degli spazi si configura come una sintesi dialettica tra permanenza e trasformazione: da un lato la volontà di preservare e interpretare l’identità storica, dall’altro l’esigenza di inscrivere l’intervento entro l’orizzonte della contemporaneità. Tale linguaggio si nutre di un repertorio formale e figurativo che non si limita a imitare o riprodurre, ma elabora criticamente la griglia dei caratteri distintivi del contesto, traducendoli in materiale compositivo attivo, capace di fondare la coerenza del progetto e, al contempo, di proiettarlo oltre la mera conservazione, verso un nuovo equilibrio espressivo e spaziale.

Il progetto si struttura attorno a un principio cardine: il mantenimento dell’involucro edilizio quale palinsesto identitario e dispositivo di continuità urbana. I fronti, assunti come depositari di memoria collettiva e come elementi di riconoscibilità del paesaggio costruito, vengono conservati non in una logica di semplice tutela, ma come soglie simboliche che mediano tra la permanenza della città storica e le istanze di rinnovamento insite nel progetto. In tal senso, l’involucro diventa non solo superficie architettonica, ma membrana critica capace di custodire l’eredità del passato e, simultaneamente, di accogliere nuove possibilità espressive.

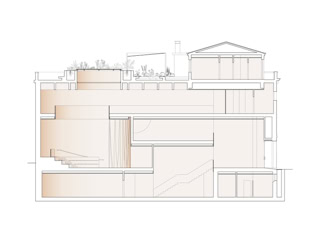

La demolizione delle strutture interne, lungi dall’essere letta come gesto distruttivo, si configura come atto di “sottrazione generativa”, un azzeramento selettivo che permette di riattivare il corpo architettonico dall’interno, liberandolo dalle rigidità di una configurazione ormai obsoleta. La rimodulazione delle quote dei solai e la ridistribuzione degli spazi interni divengono così strumenti progettuali per ridefinire l’organismo edilizio in chiave contemporanea, garantendo una nuova leggibilità spaziale e funzionale.

In questa dialettica tra contenitore e contenuto, tra facciata preservata e impianto reinventato, il progetto si pone come esercizio di continuità critica: non una semplice replica del già esistente, né un atto di rottura radicale, ma un percorso di ricomposizione in cui la stratificazione storica si offre come materia viva da reinterpretare. L’edificio, inteso come palinsesto architettonico, diventa luogo di intersezione tra memoria e progetto, tra permanenza e trasformazione, tra identità consolidata e nuove forme di abitabilità.

Dal punto di vista edilizio, la proposta si fonda su un equilibrio tra conservazione e trasformazione. Si prevede la demolizione delle partizioni interne, delle solette intermedie e della copertura, fatta eccezione per la porzione sottostante al volume residenziale esterno, mantenuto e completamente ristrutturato al suo interno.

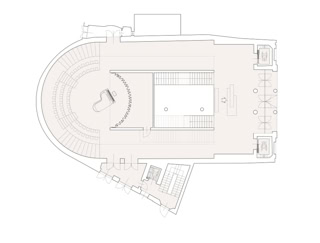

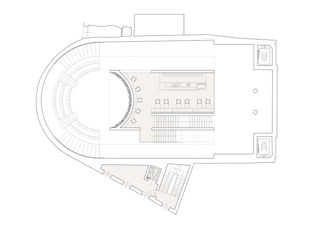

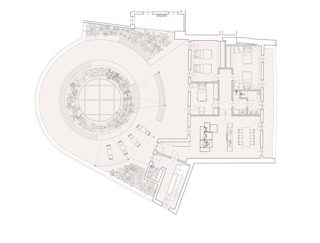

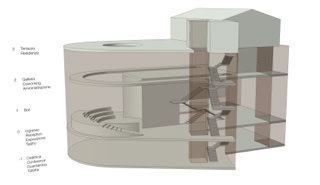

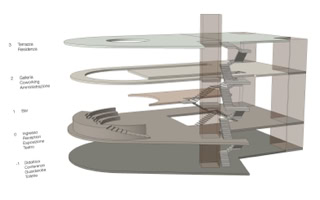

All’interno dell’involucro storico si inserisce un nuovo volume, indipendente dalle murature perimetrali, che ridefinisce l’organismo spaziale su quattro livelli: interrato, terra, ammezzato e primo piano. Una nuova copertura con lucernario e una terrazza panoramica con roof garden arricchiscono l’edificio, configurandosi come spazi di luce, relazione e apertura verso la città.

I collegamenti verticali esistenti vengono ripensati: la scala laterale all’ingresso principale lascia posto a due ascensori in posizione contrapposta, mentre la scala su via del Garofolino è sostituita da un nuovo sistema scala-ascensore, garantendo accessibilità e coerenza con il nuovo assetto interno.

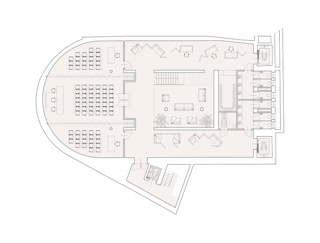

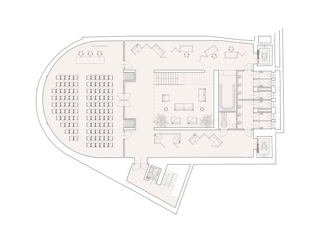

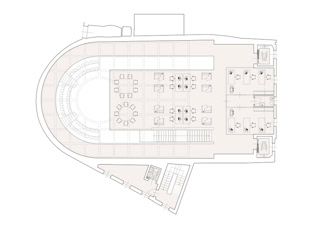

Il programma proposto prevede la distribuzione delle funzioni ai vari piani secondo il seguente schema riepilogativo:

⁃ piano interrato: didattica - conferenze - guardaroba - toilette;

⁃ piano terra: ingresso - reception - esposizione - teatro;

⁃ piano ammezzato: bar;

⁃ piano primo: galleria - coworking - amministrazione;

⁃ piano secondo: terrazza - residenza.

All’interno di questo assetto distributivo, il progetto permette flessibilità e multifunzionalità, predisponendosi ad una programmazione diversificata, dalle arti visive alle performance, dalle proiezioni agli eventi partecipativi.

L’ingresso principale viene reinterpretato come soglia qualificante del progetto, valorizzato attraverso l’arretramento delle nuove porte in vetro, con apertura a vento su cerniere e dettagli di maniglieria e ferramenta in bronzo. Lo stesso metallo, impiegato anche per il controsoffitto esterno, instaura un raffinato rimando materico all’insegna storica “Cinema Corso” che campeggia in facciata, rafforzando la continuità simbolica tra passato e presente.

L’accessibilità universale viene garantita mediante l’inserimento di una rampa centrale, realizzata nel medesimo materiale lapideo della pavimentazione esistente. La sua geometria essenziale e il rivestimento in lastre accostate con giunzioni a quartobuono le conferiscono una qualità discreta e armonica, perfettamente integrata con la pavimentazione e con l’immagine della facciata.

La hall d’ingresso, concepita come spazio di accoglienza con reception, rivela fin da subito la maestosità dell’altezza interna e l’articolazione plastica del nuovo volume centrale, scandito da pieni e vuoti che offrono visuali calibrate sui diversi livelli. Ai lati si collocano due ascensori che servono l’edificio fino al primo piano, mentre la residenza e il roof garden dell’ultimo livello sono accessibili dal vano scala adiacente via del Garofolino, anch’esso dotato di ascensore.

Dalla hall prende avvio un percorso espositivo che corre lungo il perimetro, seguendo a Ovest la geometria ad emiciclo dell’edificio. Qui trova posto lo spazio teatrale, concepito come luogo ibrido e flessibile per performance artistiche e rappresentazioni contemporanee: una messa in scena centrale circolare fronteggiata da un pubblico di 105 persone su gradonate lignee a emiciclo e schermata da una tenda a doppia altezza che cela il retroscena. A questo livello sono garantite le uscite di sicurezza su via del Garofolino.

Sempre dalla hall di ingresso si accede al piano interrato attraverso una scala che, come le altre scale e tutti i parapetti lungo i volumi aperti, è realizzata in ferro e verniciata in colore bianco, con gradini in pietra e corrimano in legno. La scala introduce ad uno spazio relax a doppia altezza, visibile dal piano terra. Il livello interrato ospita in spazi aperti, flessibili e multifunzionali postazioni di lavoro, coworking, workshop, laboratori, etc., oltre a tre sale chiuse con pareti mobili in legno configurabili in due o in unica grande sala, ideali per attività didattiche e conferenze. A questo livello si trovano anche il guardaroba e le toilettes (sei servizi igienici divisi per sesso e un servizio igienico per disabili.

Sul lato opposto, una scala a doppia rampa collega la hall al piano ammezzato, destinato a bar, affacciato con prospettiva privilegiata sull’ingresso, e successivamente al primo piano. Quest’ultimo accoglie un ampio spazio continuo, predisposto per attività collettive di lavoro e ricerca, e un settore amministrativo organizzato in uffici vetrati con sei postazioni operative e servizi igienici dedicati. Da questo livello si accede alla “galleria”: un percorso espositivo a nastro sospeso, delimitato da un parapetto in ferro verniciato in colore bianco, che si snoda lungo tutto il perimetro dell’edificio, seguendone l’andamento ad emiciclo e ricalcando il percorso al piano terra.

Elemento distintivo, ordinatore e identitario dell’intero organismo architettonico è la nuova copertura a cassettoni, il cui lucernario centrale funge da fonte primaria di luce naturale. Tale dispositivo luminoso e figurativo inonda l’ambiente di una luminosità diffusa e modellante, definendo la spazialità interna, enfatizzando la gerarchia visiva dei volumi e unificando i diversi livelli. Contemporaneamente, conferisce all’edificio una dimensione scenica e monumentale, inscrivendo lo spazio interno entro un orizzonte di rappresentatività contemporanea.

L’edificio oggetto di progetto, caratterizzato da volumi articolati su più livelli e spazi aperti a doppia altezza, richiede una soluzione impiantistica integrata, efficiente e rispettosa delle qualità architettoniche e della sostenibilità energetica.

Si prevede un sistema di illuminazione articolato e sofisticato, basato su corpi luminosi di tipologia e applicazione diversificate, dotati di sorgenti e ottiche differenziate. Tale soluzione consente di modulare la regia luminosa secondo le più elevate esigenze funzionali e scenografiche, restituendo agli ambienti interni una qualità percettiva controllata e calibrata, in grado di valorizzare la spazialità e l’articolazione volumetrica dell’organismo architettonico.

I vani tecnici, collocati ai piani ammezzato e primo, risultano accessibili mediante il vano scala con ascensore adiacente via del Garofolino, costituendo nodi funzionali essenziali per la gestione degli impianti. Il cavedio posizionato sul lato opposto riveste un ruolo determinante, garantendo l’aerazione e il corretto funzionamento delle apparecchiature impiantistiche, e configurandosi come elemento infrastrutturale integrato nella logica compositiva dell’edificio.

Il metodo progettuale adottato si orienta al conseguimento di un equilibrio dinamico tra i principi informatori del progetto e la pratica concreta del costruire, tra riflessione teorica e prassi operativa, tra intuizione formale e definizione esecutiva, nonché tra scelte compositive e soluzioni tecnologiche. Tale approccio si sviluppa nel rispetto dei vincoli esistenti e dei limiti economici prestabiliti, garantendo coerenza tra visione progettuale, qualità architettonica e fattibilità realizzativa.

Progetto

Massimiliano Gamba

Cronologia

Proposta di concorso: 2025